宋朝以前没棉花,古人穿纸衣、盖纸被,为何照样不受冻?

前言

随着秋冬季节的步伐日渐临近,北方的气温已经骤降至十几度,而南方的凉意也渐渐弥漫开来。为了抵御寒冷,现代人拥有多种方法来应对寒冬,尤其是北方的居民享受着24小时全天候的供暖系统,这使得他们相较于南方人更为幸运。而在南方,湿冷的气候使得当地人逐渐摸索出了一些行之有效的保暖技巧,常见的有棉衣、羽绒服以及羊毛衫等。

然而,如果我们将目光回溯至古代,情况则大为不同。据史料记载,直到宋朝之前,中国并未引入棉花,这意味着古人只能依靠其它方式来抵御寒冷。与如今的多样化御寒方法相比,古代的人们又是如何在冬季抵挡刺骨寒风的呢?

一、富贵者的御寒之道

在古代,贵族阶层享有众多御寒的优越条件。他们穿戴的是稀有珍贵的纳木衣和绫罗衫,这些衣物不仅华贵美观,而且具有极好的保暖效果。

贵重纳木锦衣

纳木是一种高山树皮,经过精心制作的纳木锦衣既耐穿又不容易受潮,能够有效阻挡严寒。山民们将天然的树皮加工后,将其染上独特的颜色,制成精美的衣裳。每到春天杨柳吐绿,贵妇们便穿上色彩鲜亮的纳木锦衣,徜徉在花园中,享受春意盎然的时光。

展开全文

纳木衣不仅代表着古人对大自然的独到理解,也蕴含着丰富的文化内涵。经过工匠的精心制作,树皮纤维变得既轻盈柔软,又具备极佳的保温效果。特别是在丝绸尚未广泛传播中原之前,纳木衣曾是贵族们所钟爱的御寒衣物。

根据气候和地域的不同,匠人们制作出了不同风格的纳木衣。北方的纳木衣厚重坚实,能够抵御刺骨寒风;而南方的纳木衣则设计得更加轻薄透气,便于活动。那些优雅的女子穿着修身的纳木裙,随着风的吹拂轻舞飞扬。直到丝绸进入中原之前,纳木衣一度是贵族正装的代表。

绫罗羽绒御寒衣

绫罗羽绒衣则是一种将丝绸与羽绒完美结合的保暖衣物。它的设计精巧,不仅兼顾了美感,还具有极高的实用性。精细的针脚将丝绸与羽毛牢牢缝合,既保证了衣物的透气性,也确保了羽绒不易脱落。穿着这样的一件衣服,富人们在严寒的冬季仍能感受到轻柔的温暖。

这种绫罗羽绒衣是古代奢华的象征之一。它融合了丝绸的细腻、羽绒的蓬松与保暖,再加上极高的制作工艺,展现了奢华与实用的完美平衡。最初,这些丝绸和羽绒是西域商人带到中原的,受到汉地工匠们的热烈追捧。经过多次实验,工匠们终于发明了这种独特的面料,最终成为贵族们冬季的必备良品。

这些绫罗衣物有时采用两件套设计:外层是精美的丝绸马甲或罩袍,而内层则填充羽绒,用以增加保暖性。在皇宫和上层社会中,常见到这些华丽的羽绒衣,成为了财富和地位的象征。

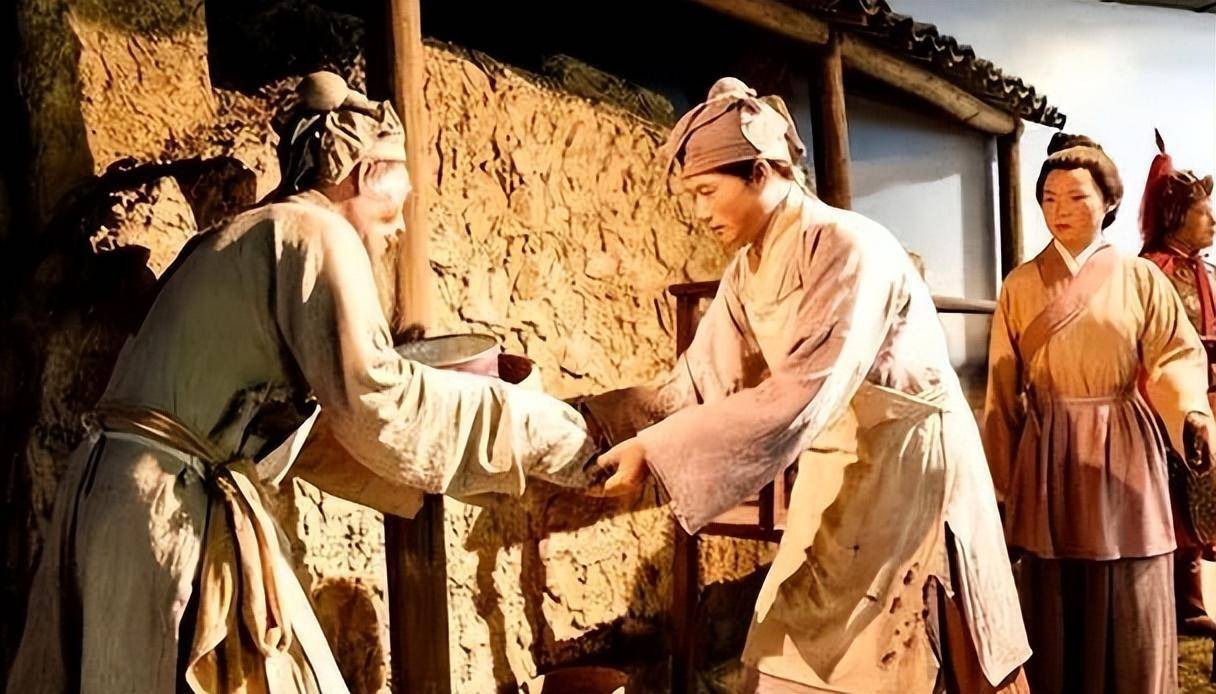

二、平民的御寒生活

与富贵阶层的奢华装备相比,普通百姓的御寒方式则更加朴素实用。他们主要依赖动物皮毛、麻布、药物和食物来抵御寒冷。

厚实毛皮鞋袜御寒

尽管衣物简陋,古人却对鞋子的保暖功能非常重视。古人用兽皮和羊毛制作厚实的鞋底和鞋垫,穿上毛皮长靴,双脚保持温暖。许多少女还会在鞋内放入香料,既防止异味,又能缓解劳作时的疲惫。

对于以农业为生的百姓来说,长时间在户外工作,脚部的保暖至关重要。因此,他们将简单的草鞋逐步发展成皮革鞋,鞋面使用毛皮制作,鞋底填充羊毛,保持良好的隔热效果。这种鞋子既轻便又具备良好的防寒性能。随着社会的发展,鞋类逐渐多样化,富贵人家常穿着貂皮、狐皮制作的艳丽鞋子,而普通百姓则多用牛皮或马皮制作鞋子,鞋底厚实且耐磨。

此外,妇女们还发明了木屐,这种鞋底由香木制作,搭配羊毛袜,即便在严寒的雪地里劳动,也能保证脚部的温暖。

糖浆和面罩保护脸部

面部是最容易受到寒冷侵袭的部位,尤其是老人和儿童。为了防止冻伤,人们常在脸上涂抹浓稠的糖浆,这层糖浆能够形成一道保护膜,阻挡冷风。对于贫困家庭,他们还会制作厚实的面罩,覆盖头部和颈部,以抵御刺骨的寒冷。虽然这些措施可能让人感到不太舒适,但却非常实用。

古人还发现,动物油脂在短时间内可以有效避免皮肤冻伤,因此最初常用油脂保护皮肤。随着制糖技术的进步,糖浆逐渐取代了油脂,成为更佳的保暖材料。尤其在北方,糖浆形成的保护膜有效地隔绝了寒冷。

为了进一步保护鼻子和耳朵,古人设计了带有软垫的帽子和面罩,这些装置通常采用皮革或毛皮制作,能够全面覆盖头部,既防寒又舒适。连士兵们外出征战时,也会佩戴这种防寒护具,确保身体的其他部位不被冻伤。

三、“纸裘”妙用无穷

在古代社会,纸张的应用范围广泛,甚至在衣物和被褥中也能看到它的身影。古人称之为“纸裘”,这一发明充分展示了古代人对环境的适应和智慧。

树皮纸带来温暖

早在唐宋时期,人们就通过特殊加工的树皮纸来制作衣物。这种树皮纸柔软细腻且质地优良,普通百姓通过将其与粗布麻衣叠加穿用,既能保暖,又能节省购买布匹的开支。

在纸张尚未普及之前,古人已开始使用树皮制作简易的衣物。树皮经过晾晒和碾磨后,形成了柔软而富有韧性的纤维,经过加工后便能成为理想的衣物材料。普通百姓们利用这些树皮,经过简单的浸泡和压制,制作出粗糙但实用的衣物。

随着造纸术的发明,纸张经过更加精细的加工,成为一种柔软而富有弹性的材料。妇女们将这种树皮纸与粗布麻布相结合,制作出简易的保暖内衣,成为普通百姓家中的常见穿着。这种纸衣节省了大量的棉布支出,使得百姓能够顺利度过严冬。

千层纸衣温暖有加

随着手工艺的发展,工匠们总结出了多种技巧来增强纸衣的保暖性。富贵人家通常在纸衣内加上一层丝绸,使其既柔软舒适又透气保暖。而普通百姓则更倾向于选择厚实的粗布或麻布制作纸衣。

此外,纸衣还可以加入羽绒、柳絮等天然材料,形成多层填充结构,进一步增强保暖性。随着纸衣的普及,设计也变得更加多样化,一些普通百姓喜欢简洁朴素的颜色,而富人则偏爱描绘着花卉图案的彩色纸衣。

精湛的针工使得纸衣的质量得到了进一步提升。一些巧匠能够将数十层不同材质的布纸精确对齐,缝制成美观又实用的衣物。最顶级的工艺甚至能够将如蝉翼般的丝绸与细腻的桐皮纸完美结合,每一针每一线都精雕细琢,堪称艺术品。

四、古人取暖妙法

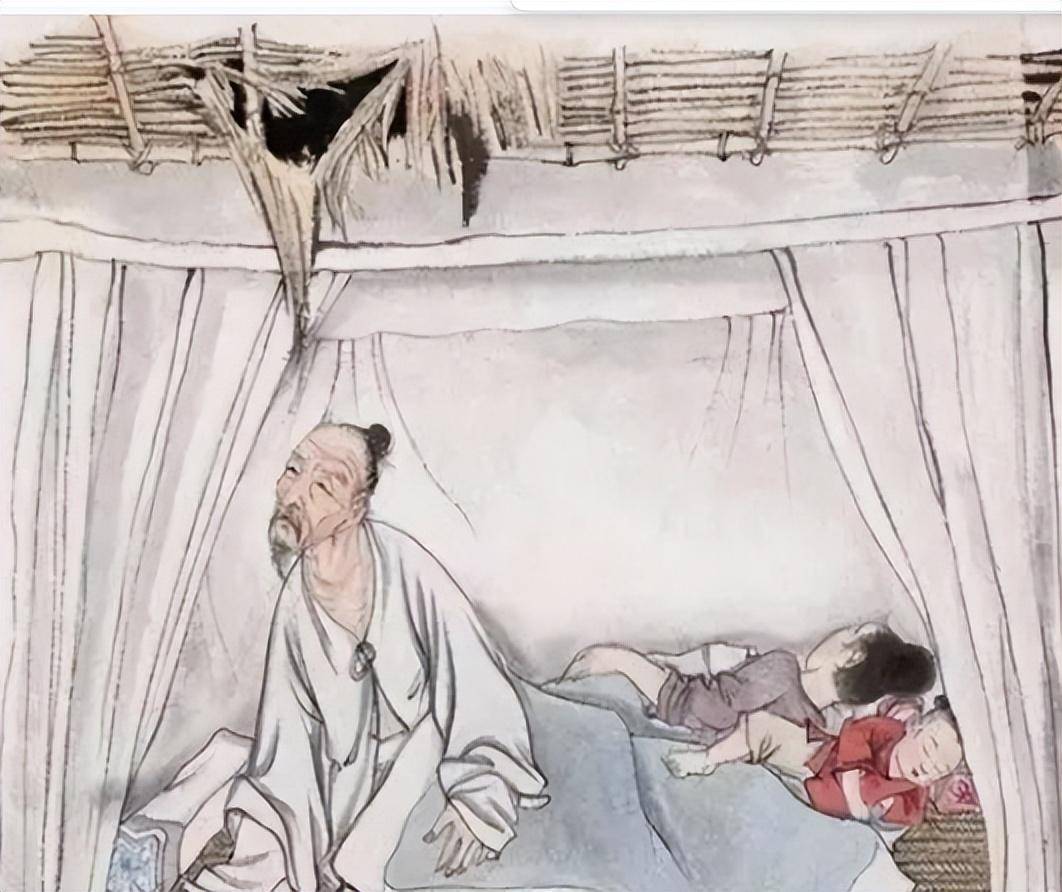

古人发明了各种各样的取暖方法,这些方法从最原始的生火,到后来的炉灶、火盆,种类繁多且富有创意。

最早的取暖方式无疑是生火。古人学会使用火种后,便开始在室内外生火取暖。用石块和泥巴砌成的火坑,不仅提供温暖,还能驱赶野兽、照亮黑夜、清洁器具、腌制食物等。因此,火在古代不仅是温暖的源泉,也承载着生命的希望。

每当夜幕降临,古人便会围坐在火堆旁,温暖着身体,彼此分享温馨时光。这种集体取暖的方式延续至今,甚至在许多传统村落中,我们仍能见到火堆的身影,感受到那份古老的温暖。